| 2018年3月31日(土) |

・昨日佐々木氏が訪ねてきた主な目的は、私が死んだ時の葬儀明細書を届けに来てくれたことです。

今までの慣例だと、寺の住職の葬儀は、密葬と本葬を行うことと、頼まなくとも多くの僧侶が参列すること、が一般檀徒の葬儀と異なります。

私は佐々木氏に、その2つを無視して一般檀徒と同じように行うことを前提にした見積を依頼しました。

その概要は次の通りです。

葬儀会場 蓮台寺本堂

担当葬儀社 イヨダ

儀式費用 1,029,200円

飲食費用 442,800円

返礼品費用 1,080,000円

合計 2,552,000円

備考

1.儀式費用内訳

セットプラン 443,000円

オプション 585,320円

2.飲食費用の内訳

通夜料理(100人分) 216,000円

忌中料理(80人分) 172,000円

飲み物 54,000円

3.返礼品内訳

全型海苔(500個) 1,080,000円

詳細はこれから検討しますが、この見積もりは参列者が500名と多めの設定なので、実際の額はずっと少なくなるはずです。

今回私が佐々木氏に依頼した目的は、金額を知りたいからというよりも、こういう見積もりを檀徒に見せて、葬儀に対する考え方を変えてもらいたいからで、早速、次の役員会で配布するつもりです。

私は今の寺には馬鹿馬鹿しい慣習が数多くあると思っています。

その1つが、住職の葬儀です。

先代の葬儀を従来通りに行い、不必要な神経を使わされてしまった結果、私は糖尿病を発症しました。

今から考えると、実にくだらない無駄なイベントでした。

その反省を踏まえて、私がもう1度やれればいいのですが、それは不可能なので、せめて自分の葬儀では、遺された人たちがあの二の舞をしなくて済むように、今回の葬儀のマニュアルを檀徒に浸透させていきたいと思っています。

今回、佐々木氏に依頼したのにはもう1つ目的があります。

それは、葬儀の事前相談の大切さを知ってもらうことです。

先月、一旦湘和に搬送された遺体を本堂に移して葬儀を行ったことがありましたが、遺族があらかじめもっと良い葬儀社を選択していれば、あのような無駄をしなくて済みました。

こういうことを無くすためにも、住職自らが範を示そうと思ったのです。

葬儀明細のサンプルを作ってもらったお陰で、これからの説法にも幅ができます。

|

|

|

|

| 2018年3月30日(金) |

・皆子さんが、クリンソウに引き続き、今度はアジサイを整理してくれました。

挿し木した株や昨年法事で供えられた鉢が乱雑になっていたのを、土を新しくして植え替えてくれたのです。

その中の17鉢はそのままで花を楽しめそうな大きさなので、境内のあちこちに置いてみようと思います。

ところで、3月15日に書いた「芽が出たアジサイ」ですが、皆子さんが鉢に植え替えようとしたら、根が全くなかったそうです。

それでも2本を植え替えてくれましたので、あとは私が注意深く管理しようと思います。

それにしても、半年前に挿した枝に芽が出て、しかも根は出ていないなんて不思議です。

でもこれは事実なので、アジサイにとっては当たり前のことなのかもしれません。

ちょっと興味があるので、今年の秋に何種類か挿し木して、来年の今頃に彼らがどうなっているかを調べようと思います。

**********************************************

久しぶりにイヨダの佐々木氏と話をしました。

いくつか話をした中で、水子の墓の話になりました。

埋葬して手を合わせたいけれど、そういう場がなくて困っている人が多いことがわかりました。

「それなら、今年中に造って差し上げます。」と約束し、夕方候補地が見つかったので、週明けに石屋を呼んで検討してもらいます。

早ければ、来月中に完成するでしょう。 |

|

|

|

| 2018年3月29日(木) |

・以前から考えていたことですが、昨日初めて山門の下に「住職からのメッセージ 自由にお持ちください」の張り紙とともに、彼岸に配った良識の葬儀のパンフレットを置きました。

このためには更に増刷しなければと作業を始めたら、2枚印刷したところでインク切れになってしまいました。

彼岸用の大量印刷で、予備のインクもなくなっていたので、直ぐにヨドバシカメラに注文したら、なんと、その日のうちに届けられたではありませんか。

この早さにはびっくりで、これからのインク切れにも安心です。

ところで、昨日は墓参の少ない平日にもかかわらず、パンフレットは夕方には6部がなくなっていたので、このやり方は良識の葬儀広報のエースになりそうです。

今回のパンフレットは、彼岸中に配った3枚綴りですが、次の題は「互助会加入が損の理由」にするつもりです。

これは、実態調査に基づいた論理を展開するので、読めばどなたにも必ず納得してもらえ、湘和関係者だってケチを付けられないものになるはずです。

今の私には、葬儀をやるたびに、入檀があるたびに、葬儀明細が手に入るので、これを元にすれば書くことは山ほどあり、それを逐次公開しようと思います。

そしていずれは蓮台寺の山門を、「あすこに行けば、真面目な葬儀情報が得られる」という名物スポットにしようと思い始めています。

|

|

|

|

| 2018年3月28日(水) |

・今日も、墓を求めに来た家がありました。

まずはロッカー式墓地に行き、次に家族墓Ⅰ、家族墓Ⅱを案内し、一旦は家族墓Ⅱに決めかけたのですが、「留保」という選択肢があることを伝えたら、心を動かされたようです。

ここで、「留保」についてまとめておきます。

1.住所と名前を登録する。

2.家族に万が一があった場合には、葬儀と墓を蓮台寺が保証する。

3.新墓地が造成された場合は優先的に契約できるようにする。

というものです。

墓を求めに来る人は、いざという場合に困るから、と言う人が多いので、良識の葬儀と低価格の墓地が保証されれば、問題は解決されるので、今日の方も「これで一安心です。」と言って帰られました。

私がその家に応対している間に、先日湘和から本堂の葬儀に変えた家が49日忌の相談に訪れました。

法事のあとの食事は外ですることに決め予約も取ってあったのだけれど、私が外の食事には行かないことを知らせると、それなら向こうをキャンセルして寺ですると言って、妻が見せたカタログから魚松に決めて帰ったそうです。

今の私はケータリングの食事には殆ど興味がないけれど、これほどするのはよほど今回の葬儀が気に入った証拠だと、とても嬉しく思いました。

このことを伝えたら、門松葬祭はもっと喜ぶと思います。

湘和から本堂に変えたのは私だけれど、葬儀担当者が良くなければ、こんなに感謝されるはずはないからです。

今日の葬儀も蓮祐の墓Ⅱへの納骨が決まっているので、用意された骨壺は6寸でした。

前回も今回も、骨がしっかりしていても納まったので、これからのロッカー式は6寸タイプで十分とわかりました。

これをヒントに、今年中に蓮祐の墓Ⅳを造ることになるでしょう。 |

|

|

|

| 2018年3月27日(火) |

・今日、意見広告「良識の葬儀からの提案」の掲載料支払いを済ませました。

これで、半年間行った「良識の葬儀」のタウン誌によるキャンペーンは打ち切りにし、これからは印刷物配布によって考えを広めていきます。

ところで、今回のキャンペーンで、目立った反応があったかと言えば、全くありませんでした。

わざわざ、専用の電話を引きましたが、1度もかかってきませんでした。

だからといって、全く無意味であったかと言えば、そうではなく、私にとっては大きな収穫がありました。

それは、イヨダや門松葬祭という新しい仲間ができたことです。

1年前にはあり得なかった関係ですが、この2社が行った葬儀はいずれもが大変評判が良く、これを通じて参列者には「良識の葬儀」の考えが理解されたはずです。

また、良きパートナーを得たことによって、私のダメ葬儀社に対する対応も強気に徹することができるので、今後は、タウン誌キャンペーンに換わって、葬儀や法事での説法に磨きをかけます。

そして近い将来、少なくとも国府津地区では、蓮台寺で既に実現しているように、ダメ葬儀社を使う家が1軒もなくなるようにしたいと思っています。

*************************************

皆子さんによって、クリンソウが鑑賞できるように整理されました。

数えたら、地植えが31株、鉢植えは、21鉢に64株ありました。

このうち何株が開花するか、楽しみです。

結実したら上手に播いて、来年は倍くらいに増やしたいです。

|

|

|

|

| 2018年3月26日(月) |

・昨日、ロッカー式墓地に2軒を受け入れたけれど、実はもう1軒、家族墓を希望する家がありました。

しかし、そちらにはまだ決めずに留保してもらいました。

その家には、緊急に墓を求める事情がないことがわかったからで、もし万が一が起こった時には、葬儀と墓を保証すると約束して納得してもらいました。

このような対応をしたのは今年で3軒目です。

彼岸の最中、私が火葬場に行っている間に、墓の後継者がいなくなる家が、今後の相談に訪れたそうです。

そのときに私がいれば、今の墓を墓終いしてロッカー式墓地に移ることを勧め、前例もあるのでその家は了承したと思います。

こういうケースはこれからもあるはずで、墓終いした跡地には新型の家族墓を作れるので、そのときに留保した家に優先的に提供すれば良い、というのが私の考えです。

昨年までの3年間は、絶えず入檀数が葬儀数を上回る多さで、記憶力が鈍った私は、名簿を見ても契約者の顔が思い浮かばなかったり、それどころかこんな名前の契約者があったのか、と思うほどになりました。

これではダメと考え、今年からは入檀を抑えることにし、ポスト広告を断り、家族墓希望者には「留保」という新しい対応を採用しました。

そして今年になってからは、葬儀数(7件)が入檀数(5軒)を上回るようになりました。

その入檀5軒も、全てがロッカー式です。

ロッカー式ならば、狭い空間に短期間にたくさんの墓地が作れるので、必要になれば比較的簡単に対応できるので安心です。

世の中が普通にならない限り、普通の葬儀寺院蓮台寺には、これからも入檀希望者が続くでしょう。

それにはなるべく対応してあげたいけれど、空間的余裕に限りがあるので、一方ではロッカー式墓地で、もう一方では「留保」で乗り切っていくしかないと考えています。

そして、世の中が普通に戻ったなら、留保の人たちは蓮台寺を必要としなくなるでしょう。

そういうときは必ず来るはずで、できれば早く来て欲しいと思います。

|

|

|

|

| 2018年3月25日(日) |

・今日、蓮祐の墓Ⅱ(ロッカー式)への2軒の入檀を受け入れました。

1軒は、いずれは墓の後継者がいなくなる家、もう1軒は今日家族が亡くなった家で、葬式も頼まれました。

後者は、8年前に小田原市民葬祭によって葬儀を行った家の知り合いの知り合いで、この縁で行う葬儀は今回で4度目で、担当葬儀社は全て小田原市民葬祭です。

良い仕事をすれば必ず注文は繰り返されるという一般原則が成り立った好例といえます。

当初先方は2日葬を望んでいましたが、参列者は少数の親族だけと聞いたので、私の勧めで1日葬に切り替えました。

蓮台寺にとっては、今年になってから7度目の葬儀になりますが、そのうち5軒が1日葬になります。

これは既に、蓮台寺の昨年1年間の1日葬の数と同じです。

私は家族葬でなく普通の葬儀をするのが良いというのを持論としていて、通夜式を省くことを勧めるのは、参列者が極端に少ないことがわかった時に限っていました。

だから、今までは全体に占める1日葬の割合は多くなった昨年でも20パーセントでしたが、今年は今現在70パーセントを越えています。

これは、統計のバラツキでは片付けられない数字のように思えます。

これにはいろいろな原因があるはずですが、それの詮索はさておき、この現象はもう後戻りすることなく、加速さえしていくことでしょう。

この流れを前にして、寺を含む葬儀業界はどのように対処すべきか。

今が知恵を絞る絶好のチャンスと捉えるべきだと思います。

|

|

|

|

| 2018年3月24日(土) |

・昨日、檀徒の親戚の方から、「還相護符」の礼状をいただきました。

その中に次の一文がありました。

「ご住職の良識の葬儀のご提案には、檀家のみならず、一般の方々も共鳴し、大いに賛同するものと考えます。高額葬儀に対し、多くの方々が疑問を持っており、精神的・経済的にも大きな負担となっております。

風習や慣習とは申せ、時代とそこに生きる人々の心にマッチした、安心で安全な葬儀を迎えることができれば、人々は皆、喜んで成仏できると思います。」

ミニ広告、意見広告、プリント配布、葬儀や法事での説法と、色々試みているので、少しは効果があるとは思っていたけれど、このような直接的な反応は一度もなかったので、この手紙はとても嬉しかったです。

****************************************

今日も午前中、昨日の4氏が垣根修理を続けてくれました。

この種の仕事は全員が初めてだったそうですが、昨日の経験で技術が上がり、スピードは5割ほどアップしたようです。

今日で半分が仕上がったので、残りは2日分の仕事です。

どうやら、クリンソウは、皆子さんが管理してくれそうです。

今日彼女は、鉢植えの一部を地植えしたり、別の鉢を石畳の両側に並べ始めていました。

草花の手入れは私より経験豊富なので、私はサブに回ることにします。

***********************************

一昨日、昨年秋に亡くなられた方の遺品の布地が届けられました。

開山忌が終わり、一区切りついたので、早速経本作りを始めました。

気持ちに余裕ができると仕事ははかどるもので、明日中に発送できるし、今日の法事で頼まれた還相護符も魂入れするだけになりました。

これで、今のところ緊急の事務作業はなくなったので、明日からは芝生の草取りに精を出します。

|

|

|

|

| 2018年3月23日(金) |

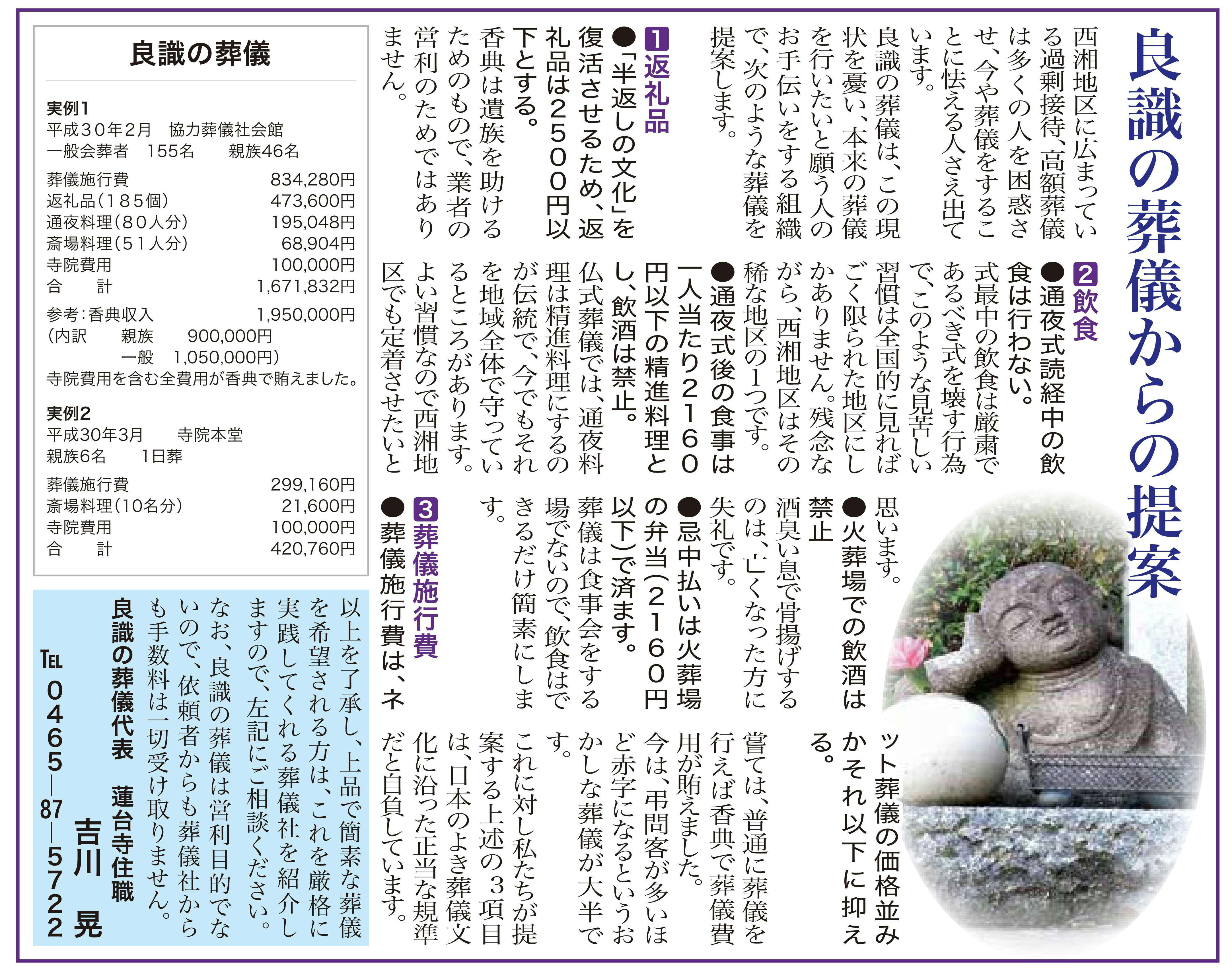

・上は、今日の神静民報に掲載された意見広告です。

今回の特色は、2つの葬儀の明細を載せたことです。

具体的な数字を見れば、湘和で葬儀を経験した人は「こんなに安く葬儀ができるのか。」と驚くことでしょう。

また、これから葬儀を行う人にも参考になるはずで、西湘地区の葬儀地図が変わるきっかけになると思います。

更に、この原稿は彼岸前に私の手元に届いていたので、このコピーと、「香典が多くて葬儀費用が賄えた例」と「途中で葬儀社を変えた成功例」を3枚綴りにして彼岸中に配ったことも大きい効果をもたらすと思います。

神静民報では葬儀社の固有名を控えましたが、配布した印刷物には湘和、イヨダ、門松葬祭の名を明記し、檀徒総会でもはっきりと、「湘和ノー、イヨダイエス」を喧伝したので、間もなく「貧者の口コミ」の威力は証明されるでしょう。

***************************************

今日の午前中、維持会役員4名が熊野社横の竹垣改修を始めてくれました。

改修と言ったのは、木杭はそのまま使うからですが、竹の部分は総取り替えです。

元々は金閣寺垣だけれど、もっと簡単な四つ目垣にすると思っていたら、金閣寺垣を組み始めたのにはびっくりしました。

それも、様になっているのです。

ただ、プロでないので時間はかかっていて、全部をやり終えるのはまだ先になりそうです。

完成したら写真を見せますが、その前に墓参されたなら、注目していただきたいと思います。

|

|

|

| 2018年3月22日(木) |

・天気予報通り、午後は春の陽気が戻ってきました。

寒の戻りで鳴き止んでいたウグイスの声も聞こえてきました。

この陽気に誘われたわけではないけれど、昨日までの事務仕事に解放されて、1週間前に通販で取り寄せた黄花クリンソウをやっと大きめの鉢に植え替えました。

調べたら、クリンソウは今が植え替えの適期だそうなので、明日からは、元々ある芽だし株の植え替えも本格的に行おうと思います。

蓮の植え替えと違って、こちらは腰を痛めることもなさそうなので。

天気が回復し、同じ思いなのでしょうか、皆子さんが境内の手入れに来てくれました。

彼女がきれいにしてくれるのはいいのだけれど、きれいにしすぎて時々私が大事にしている植物が犠牲になることがあります。

だから今日は、やっと芽を出した地植えのクリンソウを確認してもらいました。

あとは私より上手な彼女に任せれば、うまく管理してくれるでしょう。

昨日の総会で境内管理担当の総代をお願いした内田氏と稲積氏も早速行動を開始してくれました。

午後境内に出てみたら、二人が河津桜の苗木を東斜面に植え付けている姿がありました。

そして、本堂前に倒れ込むようにしていた梅の木が起こされて、2本の真新しい竹の支柱で支えられていました。

懸案だった梅の木ですが、きっとこれも、両氏の仕事だと思います。

今日、大藤信郎の案内板の最終原稿が決定しました。

小学生が見学に来ることを考慮して、写真と絵が載ります。

当初は文字だけと思っていたけれど、これなら案内板自体が名物になりそうで、仕上がりがとても楽しみです。

|

|

|

|

| 2018年3月21日(水) |

・久しぶりの雨の開山忌となりました。

開山忌のメニューは盛り沢山です。

メインは踊り念仏法要と檀徒総会。

引き続き本堂では、踊り披露と琴合奏があり、客殿ではお茶会が、新客殿では木工・キルト展が、そして蓮台寺ホールでは檀徒作品展が開かれています。

このうち私の出番は、檀徒総会で15分話すだけで、他はそれぞれにリーダーがいるので、全てお任せです。

数年前は、全てに係わらざるを得なかったので、ストレスの元になっていましたが、今はとても楽です。

一番大きいのは、維持会が完全独立して、私抜きで運営するようになったことです。

今日の総会で、境内清掃の休み月になっていた4月と10月にも行なうようになったと報告されましたが、私には初耳でした。

4月と10月を休み月にするのは嘗て私が決めたことですが、皆さんが経験を積む中でこれを変えた方がよいと自主的に判断してくれたことは維持会が大きく進化した1つの証です。

今日、新総代を発表しましたが、理想を言えば、こちらも住職抜きで活動してくれるようになってくれたらと思います。

芳名帳を見たら、今年の檀徒総会の出席者は87名。

去年より17名少なかったけれど、この天気では上々でしょう。

茶会のお菓子は足りなくなったそうなので、檀徒以外の参加者は多かったようです。

また、蓮台寺ホールの芳名帳も初めて100名を超えたので、今年のお彼岸は、全体としては大盛況でした。

|

|

|

|

| 2018年3月20日(火) |

・ちょっと嬉しいのは、昨年地植えしたクリンソウが芽を出し始めていることです。

今日数えたら7株になっていました。

1週間前はゼロだったので、もっと増えそうです。

水が大好きなクリンソウなので、水道の直ぐそばに植えました。

これからはこまめに水やりしますが、自分だけでは不安なので、皆子さんにも頼んでおきます。

まだ夢の段階ですが、ここで花が咲き、種がこぼれてクリンソウが群生してくれたらと思います。

とにかく、未だ嘗て蓮台寺境内で地植えのクリンソウが開花したことは一度もないので、群生などは途方もない夢なのですが。

なお、鉢植えでは、毎日芽が増えていて、今日現在で80を越えています。

こちらも楽しみです。 *******************************************

明日の檀徒総会で話すレジメを120部刷りました。

2枚綴りで、1枚目は新総代の発表、2枚目は檀徒が負担する諸費用などについて記しました。

2枚目で強調したのは次の4点です。

1.葬儀料=10万円+2.5万円×面積率

2.お膳料は廃止

3.付け届けは廃止

4.葬儀の事前相談を勧めます。

最近のデータによると、西湘地区の最大手の

葬儀社で葬儀を行うと、イヨダで行うよりも

5割から10割も高額になります。ですから

互助会に入っている家にも 事前相談を勧

めます。

○注釈

葬儀料については、昨年の6月に11万円から10万円に替えたので、周知するため。

お膳料と付け届けについては、未だ徹底していないので、文書にして知らせるべきと考えました。

最後の事前相談については、書いてある通りで、明日は、これについての説明に時間を割きます。

|

|

|

|

| 2018年3月19日(月) |

・今日、本堂で一日葬が行われました。

今年になってから4件目の一日葬です。

それに対して今年になってからの二日葬は2件だけです。

昨年は一日葬が5件あり、「多くなったなあ」と思ったものですが今年はそれを遙かに上回るペースです。

ところで、今年の4件の一日葬は全てが親族だけが参列した家族葬でした。

家族葬の場合、一般からの香典収入がないので、遺族の負担は軽くならないけれど、今年の4軒は、香典を当てにせずに済む家ばかりだったので、「家族葬でなく一般葬にしなさい。」という私の勧めにもかかわらず、家族葬を選んだのでしょう。

でも、なるべく負担が軽いに越したことはないので、今日の喪主が「門松葬祭にやってもらって、本当に良かったです。」と霊柩車の運転手に言っていたと聞いて、紹介した私も安堵しました。 |

|

|

|

| 2018年3月18日(日) |

・今日は春の彼岸の「入りの日」で、多くの人が墓参に訪れました。

私は午前も午後も法事があったので、お客の対応は妻が行いましたが、そのうちの一人がとても喜んでいたという報告を受けました。

その理由は「還相護符」で、「これを身につけていると、いつも母が見守ってくれるような気がする。」と言っていたそうです。

このように思ってもらうのがお守りの神髄で、そのポジティブな心が、その人の健康や仕事に好影響をもたらす、というのが私の考えです。

そして、昨日の法事と今日の2つの法事でも、私は「これは究極のお守りです。」と紹介し、21人から依頼を受けました。

私が究極という言葉を使うのは、還相護符には、熊野権現とその人のご先祖様の両方が護ってくれることが明示されている上に、その人の名前と入魂の日付が入っているからです。

今日の喜びの報告に、発明した甲斐があったと、私も大喜びしています。

|

|

|

|

| 2018年3月17日(土) |

・今日はピップエレキバンについて。

若い頃は肩こりとは全く無縁でしたが、数年前から左肩がこるようになり、今では痛くなりさえします。

そこで色々試した結果、私に一番合うのはピップエレキバンとわかって愛用するようになりました。

他にも数種類の貼り薬を試しましたが、効く時間が短く、また1発では治らないので毎日貼り替えるのが面倒でした。

その点ピップエレキバンは磁石なので、磁力が落ちるまで効果が続くので粘着テープが剥がれるまで使えます。

この剥がれてしまったエレキバンはいかにも効き目がないように見えるので、私はずっと捨てていたのですが、ある時、粘着テープから剥がれた磁石が鉄製品に強力にくっつくことを知り、試しに保管しておきました。

そして2週間前に再発した肩の痛みに耐えきれなくなって、一週間前に、保管しておいた4個の磁石を絆創膏で患部に貼り付けたところ、2日後には痛みはすっかりなくなり、今も快調です。

このピップエレキバンを最初に貼ったのはいつだったかを正確には覚えていませんが、2ヶ月以上前だったと思いますので、効き目はおそろしく長く続くことが証明され、私には即効性もあるのでピップエレキバンは私にとって言うことのない肩こり治療薬です。

でも、効き目がすごいことは、副作用も大きい可能性も考慮しなければなりません。

だから、次にピップを買う時は、磁力が最も弱いものにするつもりです。

|

|

|

|

| 2018年3月16日(金) |

・今日は補聴器について気がついたことを書きます。

この頃、急に耳が遠くなりました。

病気のせいでなく、老化によるものです。

自分がそうなって、はじめて「耳が遠くなる」とはどういうことかがわかりました。

他人事のように思っていた時には、耳が遠くなるとは、単に音が聞こえ難くなることで、音量を増しさえすれば聞こえるようになるくらいにしか考えていませんでした。

しかし今の私の症状は、声そのものは以前と変わらなく聞こえるのですが、何を言っているのかがわかりにくくなっているのです。

だから妻に何度も聞き返すのですが、困ることは間違って聞こえてしまうことで、自分がそういう立場に立って、はじめて耳の老化の意味がわかりました。

私の中学時代の理科の授業では音の3要素について学びました。

3要素とは、音の大きさ、音の高さ、音色で、それぞれが音波の振幅、音波の振動数、音波の波形に関係づけられることが今でも私の記憶に残っています。

この記憶と現在の耳の老化現象を関連付けるならば、私の耳は高音に対する鼓膜の反応が鈍くなった結果、おなじ波形が耳に届いても前のように忠実に再現できなくなり、聞き取りづらくなったといえます。

少し前までは、補聴器は小型拡声器くらいの認識しかなく、全ての振動数の音を同じ程度に大きくすればよいと思っていたけれど、それでは不明瞭な音が不明瞭なまま大きくなるだけで補聴器の役割を果たせません。

補聴器の役割を単純に言えば、高音部を大きくし、中音部は抑えるようにすることだと思います。

ただ、人によって、どの振動数が聞こえにくいかには差があるので、その人に合わせた補聴器を作るとなると手間がかかり、だから補聴器の値段は高いのだと思います。

中には安価なものがありますが、おそらくこれは、耳の遠くなった標準的老人の特性に合わせて作り、個々への対応は省いているからだと思います。

ただし、その人の特性が標準的であれば、それでも十分に補聴器の役割を果たすはずです。

ところで、老眼鏡に「度」があるように、補聴器にもそれと同じようなものがあって、耳の衰えに応じて、「度」の違う補聴器に変えることができたらよいと思うのですが、それが実現しているのかは今のところ不明です。

|

|

|

|

| 2018年3月15日(木) |

・今日は白蓮会の日。

待ってましたとばかり、仕事を頼みました。

先日稲積氏が12束の芝生を買ってきてくれましたが、実はこの数は私の計算違いで、必要なのは半分の6束でした。

余った芝生の利用を考えて、良い場所を探し当てましたが、貼る時間がなかったので、この作業を頼みました。

私は会員3人に任せて他の仕事をしましたが、出来映えは想像以上でした。

なお、芝生はまだ少し余っていて、これを蓮祐の墓前のはげた部分の張り直しに使ってくれることになりました。

狭い場所だけれど、ここがきれいになれば、気持ちよく墓参できるようになるでしょう。

そして夕方その場所は、早くも髙木夫妻の時間外奉仕によってきれいに仕上げられていました。

と言うわけで、私の計算違いは、白蓮会のお陰で良い結果に生まれ変わりました。

***************************************

紫陽花は挿し木が容易な植物ですが、花が咲いた枝はつきにくいというのが定説です。

疑り深い私は、実際に10本を挿して試したことがあり、1本しか発根しなかったことから、定説に納得しました。

ところが今日、思いがけないものを見つけました。

昨年9月、時季外れの紫陽花の切り花が法事に供えられました。

大輪でめずらしい色だったので、整理する時にもったいなくなりコンポストで作った土に挿しておいたら、その2本から新芽が出ていたのです。

この切り花はサナダ花店が、紫陽花寺・蓮台寺に合わせて、わざわざ外国から取り寄せてくれたと聞いています。

花付きの枝なのに挿し木できたのは、そういう種類だったからなのかもしれません。

ともかく、蓮台寺にはめずらしい種類なので、大事に育て、色々試して楽しみたいと思います。

|

|

|

|

| 2018年3月14日(水) |

・今日、寺を訪れた檀家の親戚の人から「きれいに手入れされていますね。庭園みたいです。」と賞められました。

その男性は、14年前からここを訪れているはずなので、今日の感想は、最近の境内の急変を物語っています。

直ぐに私の頭をよぎったのは、皆子さんの姿です。

彼女の働きぶりは蓮台寺始まって以来で、今現在、境内がなめるようにきれいになっているのは彼女の毎日のお陰です。 ********************************************

春の彼岸前が忙しいのは、開山忌に配布する印刷物を作らねばならないからです。

まずはプログラム。

これには琴の演奏に合わせて歌う歌詞が載ります。

毎年同じ曲ならよいけれど、半分は新しい曲なので、仕事は歌詞探しから始まります。

今年は曲名すら知らない「365日の紙飛行機」がエントリーされました。

せっかく歌詞を載せても誰も知らなくてはと思って、今日開かれた読経会で尋ねたら、皆さんお年を召されているのにかなりの人が知っているのには驚きました。

これなら当日、この曲の演奏で座が白ける心配はなさそうです。

今年はこのプログラムを120部作るつもりです。

1部が、2つ折りA4用紙7枚からできているので、これを折って閉じる作業が大変です。

そこで今年は工夫して、両面印刷するように原稿を書き換えました。

これなら、4枚を綴じてから1度折ればよいので、実際に試したら、はるかに効率的でした。

と言うわけで、今日は75才になっても、新しい方法を見つけた自分を賞めました。

後はプリンターに任せて印刷するだけなので、明日中に120部完成です。

もう1つは、良識の葬儀の印刷物です。

これは来週配布される神静民報の意見広告を表紙にして、「会葬者が多くて香典で費用が賄えた例」と「途中で葬儀社を変えた成功例」の3枚綴りになります。

今日、読みやすくなるようにレイアウトを工夫した原稿ができました。

これについては、部数に制限を付けず、できるだけ多く印刷するつもりです。

とりあえず明日は、200部作り、16日から始まる作品展に合わせて、本堂とホールに100部ずつ置くことにし、様子を見て増刷します。

もう1つは、檀徒作品展関係の仕事で、看板作りと出品者の名札作りです。

これが意外と手間がかかり、開始日に間に合ったことがなく、今年も同じになりそうです。

|

|

|

|

| 2018年3月13日(火) |

・昨日、これから葬儀をするけれど、読経なしで墓だけが欲しいという申し入れがありました。

普通は読経と墓がセットで依頼されるのですが、葬儀前に墓だけというのは今回が初めてです。

お布施を気にしているようなので、とりあえずロッカー式墓地に受け入れることを決めて帰ってもらいました。

その後、打ち合わせのために再び訪れたので詳しく事情を聞くと、亡くなったのは子供さんがいない方で、経済的なゆとりのないこともはっきりしたので、契約料のいらないゆうの墓への納骨を提案したら、是非そうしてくださいということになりました。

なお、依頼に来た人は亡くなった方の姪で、ロッカー式を契約すると契約料と管理費は彼女が負担することになるそうです。

こういう場合私は、その必要が無い方法を採ることにしているので、ゆうの墓を選びました。

当初、ゆうの墓は全く身寄りのない人を想定して造られましたが、現実には杓子定規で決められないことが多く、今回も定規を外しての判断になりました。

今回の担当葬儀社は、小田原市民葬祭。

ここなら安心して任せられます。

昨日スタッフが白木の位牌を持ってきたので、「戒名は付けるけれど、位牌を預かる人はいないのでは。」と言うと、「火葬場で位牌がないと淋しいです。」の応えが返ってきました。

もっともな心遣いと思い、今日の午後、取りに来たスタッフに手渡しました。

|

|

|

|

| 2018年3月12日(月) |

・昨晩も還る池は大賑わいでしたが、今朝は静まりかえっていました。

経験上、今晩は彼らはやってきません。

卵塊を見つけたのは3月9日の朝だったので、彼らの産卵は4日で終わったことになります。

なお、彼らの産卵が月齢に関係するかもしれないと思い月齢カレンダーを見たら、8日の真夜中が月齢20.7で、9日が下弦の月でした。

ちなみに、昨年の産卵は上弦の月の頃でした。

来年を調べたら3月7日が新月なので、この頃に産卵が行われたら、月齢とは関係ないといえるでしょう。

******************************

一昨日

「途中で葬儀社を変えた成功例」

を紹介しましたが、今日は彼岸に配るもう1つの文

「会葬者が多くて香典で

葬儀費用が賄えた例」

を紹介します。

この2つと、神静民報に掲載される

「良識の葬儀からの提案」

を合わせて、できるだけ多く配布します。

-------------------------------------------------

「会葬者が多くて香典で

葬儀費用が賄えた例」

以下は、今年の2月にイヨダ小田原会館で行われた葬儀の施行実績です。

葬儀の打ち合わせで担当スタッフは、香典で全費用が賄える葬儀を目指すと宣言し、親族に、訃報を広く知らせてなるべく多くの人に弔問に来てもらうように協力を要請しました。

これに対して親族は、この提案を全面的に受け入れて、自らも一定額以上の香典を包んだために、スタッフが宣言した通りになりました。

以下はその明細です。

葬儀会場 イヨダ小田原会館

担当葬儀社 イヨダ

一般会葬者155名 親族46名

| 葬儀施行費 |

834,280円 |

| 返礼品 (185個) |

473,600円 |

| 通夜料理(80人分) |

195,048円 |

| 斎場料理(51人分) |

68,904円 |

| 寺院費用 |

100,000円 |

| 合計 |

1,671,832円 |

参考:香典収入

| 親族 |

900,000円 |

| 一般 |

1,050,000円 |

| 合計 |

1,950,000円 |

・寺院費用を含む全費用が香典で賄えました。

住職のコメント

・最近の葬儀は、香典額を上回る返礼が常態化していて、弔問客が増えるほど遺族の負担が増すために一般の弔問を断ることさえ出ています。

嘗て私たちには、「葬儀には半返し」という良き伝統があり、普通に葬儀を行えば、葬儀費用は香典で賄えました。

ところがこの良き伝統も、営利優先のハゲタカ葬儀社に無視されて、「余分返し」がまかり通っています。

ところが今回の葬儀は、葬儀社の方から「香典で費用が賄える葬儀」を推進して、その通りになった今時めずらしい良き例です。

葬儀社さえ選べば、こういう葬儀もできることを皆さんに知っていただきたいと思うとともに、この事実を周りに広めることをお願いする次第です。

なお、今回の香典額が多かったのは、

・親戚が遺族に全面協力したこと

・亡くなった方が生前多くの人と丁寧に

おつき合いしていたこと

が理由です。

蓮台寺住職

---------------------------------------

|

|

|

|

| 2018年3月11日(日) |

・今日もカエルの話から始めます。

昨日17:30には境内にカエルの姿は無かったので、産卵は前の日で納まったと思ったけれど、念のために20:00に境内に出てみると、前日よりも多い43匹が池の周囲に集結し、池からは数の多さを思わせる鳴き声と水音の喧噪が響いていました。

そして今朝6時に見回ると、池の外では全く姿は見られなかったけれど、池の中には約20匹が残っていて、くっついたり離れたりしての大騒ぎが続いていました。

水が濁っていて、どのくらいの卵があるかを確認できなかったけれど、嘗て見ない数が集まったので、彼らが全て去った数日後の池の中が楽しみです。

**************************

今日、89才の檀家さんがマフラーを編んできてくれました。

「散歩に行く時に使ってください。でも気に入らなかったら、どなたかにあげてください。」控えめな彼女らしい言葉です。

私は直ぐに首に巻き、「家の中でも使わせてもらいます。」と応え、今現在首に巻いたままキーボードを叩いています。

「それを巻くと、10才若く見える。」とは妻のお世辞言葉。

それはともかく、ありがたくて暖かいので、死ぬまで大事に使わせていただきます。

なお、この毛糸は、石井民子さんの遺品であることも2重に嬉しいことです。

***************************

今日の法事は、事前相談を受けて準備万端整えて二宮のマツモトで葬儀を行った家の満中陰忌法要でした。

だから、葬儀のあり方についての私の説明に関心を示してくれて、昨日紹介した「途中で葬儀社を変えた成功例」は皆さんが持ち帰ってくれました。

遺体を移動してまで葬儀社を変えたことについては、参列者全員が「まさか」と思ったことでしょうが、それが実行されたことで、皆さんの固定観念も緩んでくれると思います。

既得益を脅かされる業界が変わろうとしなくても、立場が逆の一般人は理解してくれるだろうから、この方法は意外と早い実りをもたらす予感がします。

|

|

|

|

| 2018年3月10日(土) |

・昨日は、午後6時、7時、9時半、そして今日は午前5時半に還る池とその周辺を見回りました。

池の周囲で見つけたヒキガエルは、午後6時が20匹、7時が7匹、9時半が5匹で今朝の5時半は0匹でした。

池の中には、全ての時間にカエルがいましたが、潜っているのと暗さもあって、数は定かでありません。

でも、明け方の数が一番少なかったのは確かなようです。

ということで、昨日と今日で最低限わかったことは、彼らは薄暗くなってから産卵場所に集まりはじめ、暗いうちに去って行く、ということです。

おそらく、外敵からの襲撃を避けるためでしょう。

池に向かう彼らの動きは歯がゆいほどの鈍さなので、昼間だったら、たちまちカラスの餌食になってしまいます。

事実、私は、襲われて傷ついた彼らの姿を、何回か見ています。

墓参される方の中には彼らの姿を不気味に思う方もおられるでしょうが、彼らを襲うのはせめてカラスだけにして、皆さんには優しく見守ってもらいたいと思います。

****************************

今日、新しくお願いする境内整備担当の総代から、河津桜の苗木10本を通販で購入して、東斜面に植える計画を知らされました。

もう私は手伝うことは出来ないので、全てお任せすると答えました。

あと何年丈夫でいられるかわからないけれど、檀徒の皆さんの手で、境内がどのように変わっていくかが、私のこれからの楽しみの1つです。

***************************

今日の法事で、葬儀実績を記した次の文を配りました。

もう1つも作成中で、これらを彼岸に配ります。

-------------------------

途中で葬儀社を変えた成功例

平成30年2月26日の夕方、見知らぬ人から電話がありました。「蓮台寺の檀家さんに紹介されたのですが、葬儀をお願いできないでしょうか。」

こういうとき私は先ず、葬儀社は決まっているかを必ず尋ねます。すると先方は、遺体は鴨宮の湘和会館に安置されていて、明日打ち合わせがあると答えました。

今までの実態調査で湘和の高額葬儀を知っている私は、1日葬で30万円でやってもらえるならそのままでも引き受けるけれど、そうでなければ、本堂で行いなさいと勧めました。

先方が直ぐに湘和に問い合わせたところ、返礼品と食事抜きでも最低で

55万円はかかるとの回答を得たというので、私は直ぐに遺体を寺に移すように業者を手配し、親族6人のみが参列した1日葬が3月2日に行われました。以下にそのときの明細を示します。

本堂での1日葬 担当:門松葬祭

| 葬儀施行費 |

299,160円 |

| 斎場料理(10名分) |

21,600円 |

| 合計 |

320,760円 |

別途料金

湘和への支払い

(安置料など) |

51,408円 |

| 総費用 |

372,168円 |

住職のコメント

1.そのまま湘和で葬儀を続けたら、最低でも55万円はかかり、それに 返礼品やおもてなしなどが加われば、過剰接待の湘和なので、相当額が 上乗せされた可能性があり、別途料金という無駄を加えても、総費用が

372,168円で済んだので、湘和を避けたのは正しい判断でした。

2.今回湘和を選んでしまったのは、病院に遺体搬送を急がされ、頭の中が真っ白な状態のまま、病院が勧めるままにしてしまったからで、前もって良識ある葬儀社を決めておくことがいかに大切かを心に留め置いてください。はじめから良識の葬儀社に依頼すれば、私たちの余分な作業

は省けたし、

51,408円も無駄にならずに済みました。

3.葬儀社を途中から変えるという措置に、当初は遺族に戸惑いがあったようですが、終わったあとでは葬儀スタッフ共々大いに感謝されました。

しかし、こういうことが起こらないように前もって信用できる葬儀社を決めておくことが大事です。

蓮台寺住職

-------------------------

|

|

|

|

| 2018年3月9日(金) |

・昨晩の風雨は強かったらしく、今朝本堂の雨戸を開けたら、吹き込み雨で入り口階段の最上部までがびしょびしょで、境内では全ての蓮鉢で水が満杯状態でした。

還る池も、オタマジャクシが吸い込まれないように排水溝に被せた金網にゴミがつまって水の流れが悪くなり、水が溢れ出ていました。

そんな中、昨晩は今年最初のヒキガエル産卵の夜となったようで、還る池に、少なくとも3本の紐状卵塊を見つけました。

例年通りだと、今晩と明日の晩も彼らはやってきます。

天気がよかったら、私も彼らにおつき合いします。

*****************************

今日から、彼岸に配るパンフレット作りの作業に取りかかります。

また、年2回発行(春と秋)の冊子「良識の葬儀」のアイディアが浮かんだので、その仕事も同時に進めます。

創刊号の内容は次のようにするつもりです。

-----------------------------

良識の葬儀創刊号 目次

1.はじめに

2.良識の葬儀からの提案

・半返しこそ本来の葬儀

・返礼品

・飲食接待

・家族葬よりもなるべく一般葬を

3.葬儀社選び

・葬儀で一番大切なのは葬儀社選び

・互助会加入は損の元

・互助会退会は得の元

4.事前相談の勧め

5.実態調査資料

・互助会葬儀の実態調査

・香典で全費用が賄えた例

------------------------------

この冊子の配布は、入会金無料、会費無料の会を作り、そこに入会した会員だけに無料で配ります。

蓮台寺の檀徒といえども、会員でなければ配りません。

良識の葬儀は蓮台寺とは独立した組織だからです。

会員には無料で情報を提供しますが、その代わり、その情報を周りに広めてもらうことと新しい情報を良識の葬儀に提供することをお願いするつもりです。

現在私は、自分が導師を務めた葬儀の明細と他所で葬儀を行って入檀した家の明細を完全収集しています。

そのデータから、葬儀に関する新しい知見が必ず得られるはずなので、それを半年ごとに冊子に公開しようと思います。

そうすれば、いかに葬儀社の違いが大きいかを、たくさんの人が理解してくれるでしょう。

理解が深まれば、葬儀は変わります。

|

|

|

|

| 2018年3月8日(木) |

・上の写真は3月2日に行われた参列者6人の1日葬を撮したものです。 ・上の写真は3月2日に行われた参列者6人の1日葬を撮したものです。

遺影、花祭壇があり、棺は布張りを使ってくれました。

この葬儀施行費が299,160円。

これに、10人分の斎場弁当代と寺へのお布施と墓地契約料を合わせても、総費用は

520,760円で済みました。

葬儀施行費だけで55万円と言われた湘和と比べて、こんなにも違うとわかっていただくために現物の写真を掲載しました。

この事実も、今度のお彼岸でアピールするつもりです。

*****************************

今日、神静民報4月号に掲載する原稿の打ち合わせに、スタッフが寺を訪れました。

今度の目玉は、葬儀実績の数字を載せることで、私の第一案は、昨日佐々木氏が持参してくれたデータを使うことでしたが、スタッフが「これも載せられるかもしれません。」と言って、上述の3月2日の1日葬の明細も持って帰りました。

もし2つが載れば、その1つは、およそ200人が参列した最近では比較的大きな葬儀で、全費用は160万円になったけれど香典で全てが賄え切れた例、もう1つは正真正銘の家族葬で、殆どの費用を喪主が負担したけれど、今の時代にしては最小限の価格に抑えられた例なので、対照的な2例が載れば読者にとってわかりやすくなると思います。

|

|

|

|

| 2018年3月7日(水) |

・あれから、ヤマアカガエルの卵塊は少しずつ増えていって、今では10数個になっています。

昨日、鳴き声が聞こえたので、まだ増えそうです。

ヒキガエルの低音も混じっていたので、彼らも今週中には卵を産みに来るはずです。

だから4月中旬の還る池は、オタマジャクシで、嘗てない賑わいになります。

***************************

大学院生だった25歳の時、実験のため1週間に2回か3回徹夜する生活を半年間続けたら、帰りの電車の中で、手足がしびれ動けなくなり、平塚駅で担架に乗せられ救急搬送されたことがあります。

以来、体調は優れず、夜中に無呼吸症状になり、夢中で目を覚ますことが10年間続きました。

多分起きずにいたら、死んでいたと思われます。

こういう経験があるので、事ある毎に、睡眠不足の恐ろしさを若い人に話しています。

今私が心配しているのは、西湘霊柩の社員達です。

特に山崎代表からはこの頃、「48時間寝てない。」という言葉をよく聞きます。

寒い時期なので、仕事柄、過密になるのは仕方ないにしても、知らず知らずのうちに、体がむしばまれるのが心配です。

大きな組織ならば、3交代制も可能でしょうが、今の規模では到底無理です。

しかしそれよりも、葬儀業は心を通わせる仕事なので、大きくなってはいけないというのが私の考えです。

大きくなると、どうしても営利優先になってしまうからです。

では、どうすればよいか。

今は24時間体制になっている遺体搬送を、社会全体で見直せばよいと思います。

今は、病院で人が亡くなると、直ぐに遺体を運ぶように遺族に要請することが多いようですが、それが真夜中であれば、少し待つようにすべきと思います。

そうしても、病院にとって、何ら不都合は起こらないはずで、仮に不都合だと言うならば、病院の方で不都合にならないように自らが改善すればよく、それを怠って葬儀業界に負担を押しつけるべきでないと思うのです。

いつ頃、この24時間体制が出来たのか、なにゆえにこうなったのかは、わかりませんが、こんな変な体制はそろそろ見直すべき時だと思います。

**************************

今日、イヨダの佐々木氏がよいデータを持ってきてくれました。

今年になってイヨダ会館で行った葬儀の明細で、香典収入まで載っています。

この葬儀の打ち合わせで佐々木氏は、「香典で全費用が賄えるようにします。」と遺族に宣言したそうで、それが実現したデータです。

現在の西湘地区のゆがんだ葬儀事情は、会葬者が多いほど赤字が増えるというものですが、佐々木氏の提案は、なるべく会葬者を多くして、香典で遺族の負担を少なくしようという、極めて真っ当なものでした。

自分たちの営利ばかりを追うハゲタカが跋扈する中、やっと本来の葬儀が戻ってきたことを嬉しく思い、この明細を大量に印刷し、来週始まるお彼岸に配ろうと思います。

さらに、21日の檀徒総会では説明を行い、檀徒以外にも伝えるようにアピールします。

今度は具体的な数字が示されているので、読んだ人の納得度は大きく、大きな影響が期待できます。

|

|

|

|

| 2018年3月6日(火) |

・朝食前、はがきを投函しに行ったついでに、今日予定している作業の準備のため、芝生束の様子を見に行きました。

試しに一束をほどいて、1枚をはさみで半分に切り、目的の場所に並べると、思っていた以上に簡単な作業であることがわかりました。

100均のはさみでも、芝生はたやすく切れたのです。

「これなら、最後までやってしまえ。」と続けたら、文字通り朝飯前に全部を貼り終えて、時計を見たら9時前で、それから食べたおそばはいつもの倍以上のおいしさでした。

***************************

一昨日注文したプリンターが昨日10時に届けられました。

驚くべきスピードです。

ただ、機能を確かめずに注文したので、前の機種に比べて3点の不便が見つかりました。

1.トレイが1種類なので、その都度用紙を入れ替えなければならない。

2.両面印刷機能はあるが、長辺とじのみで短辺とじが出来ない。

3.最小印刷用紙がはがきで、護符入れのポチ袋の印刷が出来ない。

1については、少し面倒だけれど、我慢すれば済みます。

2については、別のプリンターを使えば済みます。

ただ、3については別のプリンターも同じなので、急遽無理を承知でポチ袋用のガイドを作って試したら、一応印刷できるようにはなったけれど、一枚ごとにガガガッと音がするので、壊れが早いかもしれません。

ともかく、購入前に仕様をよく確かめなければならないというのが反省点です。

***************************

ちょっと嬉しいのは、早くもクリンソウの芽出しを15株確認できたことです。

いずれも鉢植えで、地植えはまだです。

鉢植えにも2種類あって、1つは円形プランターを水で満たしたプラスティック容器の上に置いて底面給水してあるもの。

もう1つは、底穴のないプラ鉢に植え込んだもので、こちらは底面給水どころか、1年中土の上まで水が来ている状態になっています。

その底穴のないプラ鉢で、上部まで貯まった水の中から、7株が見つかりました。

ということは、クリンソウは水浸しでも根腐れしないということになるので、これは管理しやすいので、手間のかかる蓮鉢を徐々にクリンソウ鉢に変えていこうと思います。

|

|

|

|

| 2018年3月5日(月) |

・今日の春の嵐は、蓮台寺にとっては恵みの雨でした。

昨日の午前と午後、境内の水道がでないと、墓参の人から知らされました。

調べると、2回とも汲み上げポンプの「水が落ちた」症状だったので、差し水したら水が出るようになりました。

私の見立てでは、井戸の水位が限界まで下がったのが原因です。

この20年間で、同じようなことが数回起こった経験からの判断です。

夕方熊野社を閉めに行ったら、強い雨のために境内には水の流れが出来ていました。

「もったいない、これが全部地面にしみこんでくれればいいのに。」と思ったけれど、これなら十分水位は上がってくれるでしょう。

昨日、維持会理事の稲積氏が芝生を12束買ってきてくれました。

2年前に廃車にした車は、園芸用品を買うために購入したのだけれど、廃車と同時に運転免許も返上してしまったので、今は殆どを通販に頼っていて、園芸培養土を購入したこともあります。

今回の芝生はどうしても植えたい場所が出来たので、1月前からアマゾンや楽天で探しまくっていたのですが、送料込みの価格が高いので踏ん切りが付かないでいたところ、一昨日の役員会で話したら、稲積氏が快く引き受けてくれたのです。

だから早速今日から植え込みしようと思っていたけれど、あいにくの雨で取りやめ、その代わり、昨日やり残した切手貼りをやり終えたので、その意味でもこの雨は無駄でなかったといえます。

総会通知は明日の朝投函します。

それで一区切りつくので、せいせいした気持ちで、芝張りに精を出します。

|

|

|

|

| 2018年3月4日(日) |

・ちょっと嬉しいのは、還る池をのぞくと、オタマジャクシがちょこちょこ動いているのが見られるようになったことです。

孵化したばかりの時は、動きがかすかなので池の底に沈んでしまうと、ゴミと区別が付かなかったけれど、今は十分に見分けが付く動きです。

ヤマアカガエルのオタマジャクシがヒキガエルのオタマジャクシと違うのは、群れて塊にならないことです。

それぞれがバラバラに動いているのだけれど、池底をのぞくと、直ぐに確認できると言うことは、かなりの数がいることになります。

これならば、来年はもっと卵を産んでくれそうです。

**************************

今日から檀徒総会の通知を印刷し始めました。

今年ははじめて、400部以上刷ることになりましたが、予定外のことが2つ起こりました。

1つは、途中でプリンターが印刷不能になりました。

動作はするけれど、印字されないのです。

強力クリーニングを数回やっても全然ダメ。

おそらく、インクヘッドの故障と思われるけれど、今は修理するよりも新しく買った方が経済的だし、早く手に入るので、早速ヨドバシカメラに注文したら、明日届くそうです。

写真印刷に使うつもりはないので、8千円台の機種を選びました。

ただし、プリンターはもう1台あるので、そちらに切り替えて、印刷は終了しました。

2つ目の予想外は、官製はがきでなく、100均のはがき用紙を使ったことです。

その理由は倹約を考えたからです。

はがき用紙ならば、切手を貼らずに手渡しすれば、1枚につき、60円節約できます。

更に、使わないでしまってある切手が相当数あるので、それを使えば節約できます。

実際に貼り始めたら、これが大変な作業になってしまいました。

寄せ集めて使用した切手の種類は、62円、60円、50円、41円、20円、10円、2円、1円の8種類で、それらを1枚1枚剥がして62円になるように貼っていく作業は、思っていた以上に時間がかかり、久しぶりに12時まで起きて仕事をしたけれど、やっと貼り終えたのは150枚程度。

あ~あ~、です。

|

|

|

|

| 2018年3月3日(土) |

・昨日火葬場で「どうして湘和に頼んだのですか。」と遺族に尋ねたら、家族の容体が急変して頭が真っ白になっていた状態で、遺体を直ぐに引き取ってくれと言われて、訳がわからないまま、病院が紹介する湘和に決めたと言います。

普通なら、このまま湘和で葬儀が行われたのですが、この方は、蓮台寺の檀徒である友人に日頃蓮台寺のことを聞いていたので、気持ちが落ち着いたあとに蓮台寺を思い出し電話をしたのが、事態を変えるきっかけになり、最終的には希有な幸運ケースとなりました。

ただこの方が、もう少し早く心づもりをしていたら、ご本人はもとより、私たちもあのような回り道をせずに済んだはずです。

そういう無駄が少しでもなくなるよう、これからは、思い付いたことは全て試みていきます。

そして、気がついた時には、良識の葬儀が目指す状況がいつのまにか実現していた、なんてことが起こったらとても嬉しいです。

*************************

夕方、維持会役員会が開かれました。

今度の総会に向けた打ち合わせだったようです。

その後の拡大役員会には私も出席して、四月からの総代就任を依頼しました。

今度の総代には、次の役を担ってもらうことになっています。

1.システム担当 ・・・ 2人

2.境内整備担当 ・・・ 2人

3.不動産担当 ・・・ 1人

システム担当は、檀徒間の効率的な連絡網作りや、葬儀料の決定や長期積立金の管理などに関する規則整備を行ってもらいます。

境内整備担当は、東斜面の上部に桜を計画的に植樹するなどのプロジェクトを実行してもらうとともに、芝生や樹木の管理をしてもらいます。

今日お願いした新総代が、早速明日、芝生を12束購入して来てくれることになりました。

不動産担当は、文字通り不動産担当です。

今までこれらの仕事は、妻や檀徒の皆さんに手伝っていただいて、私の責任で行ってきましたが、能力のある人に任せることによって、寺の運営はいままでよりもずっとスピーディで確実になると思います。

そして何よりもよいのは、継続性が保証されることです。

|

|

|

|

| 2018年3月2日(金) |

・今朝還る池をのぞいたら、昨日の予感があたり、池底に卵塊が2つ沈んでいました。

昨日孵化し終わった卵塊と似ているので、これもヤマアカガエルの卵だと思います。

ヒキガエルの産卵は数日間に集中して行われるのに対し、ヤマアカガエルの産卵期間は少なくても1月はあることが、これでわかりました。

よく見ると、昨日池底でうごめいていたカエルたちの姿は完全に消えていました。

多分、バラバラに去って行ったのでしょう。

冬眠から覚めたある日、あちらこちらに散らばっていた彼らが決まった日に決まった場所に集まって産卵するのは、一体どんな伝達手段を使っているのでしょうか、自然の不思議です。

*************************

今日、出席者6人の一日葬が本堂で行われ、蓮祐の墓Ⅱへ納骨されました。

「一日でお墓まで決まっちゃった。あちらだったらこうはいかなかった。」と、鴨宮の方を指さして大喜びでした。

今日は、門松葬祭にとって蓮台寺での初葬儀でした。

「あなた、あんなで損をしていないでしょうね。」と、遺族に言われているのを聞いて、良い葬儀と受け取ってもらえたことがわかり、門松葬祭にとって最高の出だしになったと思いました。

ちなみに、今回の総費用(返礼品と飲食を含む全葬儀料+湘和への支払い+寺への布施+墓地契約料)は、60万円以内に収まりました。

「あちらで葬儀をしていたら、こうはいかなかった。」と遺族に喜ばれたことから、私の強引な措置も結果的には大成功となりました。

|

|

|

|

| 2018年3月1日(木) |

・2月25日に入檀契約した家の喪主は私と同世代で葬儀を互助会に頼っていましたが、仏壇一式は息子さんの意向でネット購入したそうです。

この事実から、これからの葬儀事情が見えてきます。

結論を先に言えば、「互助会時代は終わり、これからは葬儀もネット時代に入る」と言うことです。

いつの時代でも、人々にとって葬儀は大きな不安の対象でした。

人生において数度しか経験しないが、かといって経験せずに済ますことの出来ない人生の一大行事が葬儀で、殆どの人にとって初体験になるので、どのように葬儀を行えばよいか、費用はどのくらいかかるかなど、わからないことだらけで、できればこの不安を解消したいというのが多くの人の願いだったと思います。

このような人々に応えるために現れたのが互助会組織で、一定の役割を果たしてきたが故に、互助会を持つ葬儀社は成長したのだと思います。

しかし、どんなアイディアも時代遅れになる時が必ずやってきます。

つぎつぎと閉鎖されるデパートが良い例で、互助会組織も同じ運命をたどることは確実というのが私の見方です。

その理由を述べます。

1.このブログで繰り返し書いているように、今や互助会に加入しても、葬儀費用は他の葬儀社に比べて決して安くなく、「互助会加入は損の元」と私が自信を持って喧伝する有様です。

嘗て、葬儀費用は今よりもずっと高額でした。

数年前、辻堂で葬儀を行った時の担当者の話では「皆さんが葬儀にかける費用は1/3に減りました。」と言うほどで、嘗ては互助会を利用することでお得感があったのに、周囲の葬儀社の値下げの結果、互助会加入のメリットはなくなり、却って損という事態になってしまったのです。

2.それでも今のところは、既に加入している会員の利用や実態を知らないで加入する人たちで維持できているでしょうが、実態を知れば加入するはずがなく、なんと言ってもネット世代が主流となりつつある現在、まもなく互助会は見向きもされなくなり、急速に衰退するはずです。

先日湘和に、1日葬を30万円で行えるかを問い合わせたのには根拠があり、それはイヨダの提案書に沿ったからです。

今回の葬儀は門松葬祭に依頼しましたが、「こんなにお安くやっていただけるなんて申し訳ありません。」の遺族に「いいえ、私はひとりでやっているので、全く無理をしていません。」が、門松葬祭の応えでした。

一方、互助会組織はそれを維持するだけでも費用がかかるのに、互助会自体からの収入はないはずで、また、例えば湘和は毎週タウン誌に大宣伝をしているのでその費用も、遺族が支払う葬儀料から捻出しなければなりません。

だから、イヨダや門松葬祭が30万円で済むところ、55万円以下では採算が取れなくなっているのでしょう。

このように考えれば、湘和のようなやり方はもはや時代遅れで、といって巨大化した組織は急には身軽にはなり得ず、間もなく崩壊するしかないと私は見ています。

デパートが撤退せざるを得なくなったのは、コンビニ、ユニクロ、ニトリなどの小売り新興勢力とネット通販に顧客を奪われた結果でしょう。

同じようなことが葬儀業界でも起こりつつあります。

良い例がネット葬儀の急激な成長です。

また、中規模以下の葬儀社は、その身軽さ故に時代に合った生まれ変わりが可能で、そういうところへ人は集まるはずです。

一方、巨大組織は、その大きさ故に変化できず、取り残されるでしょう。

だから、巨大葬儀グループを取り巻く環境は、デパートのそれと酷似しているので、きっと私の予想は当たると思います。

ではこれからの葬儀はどうなるか。

それについては、しばらくしてから書きます。

***************************

昨日、妻が厚木の寺院の奥さんと会食しました。

情報交換が目的です。

それによると、その寺院での葬儀では葬儀後の忌中払いは行わず、火葬中の弁当だけで済ましているそうです。

これは蓮台寺と同じですが、蓮台寺では寺の方針でそうしていますが、その寺はそうではなく、地域性によるらしいので、早くこの地域でもそうなればよいと思います。

****************************

今日還る池を覗いたら、昨日まで水面に浮かんでいた蛙の卵を包むぶよぶよは跡形もなく消えていました。

これで完全孵化です。

昨晩の雨と気温上昇のお陰かもしれません。

池底では数匹の蛙がうごめいていました。

また明日頃、卵が見られるかもしれません。

************************

今日の午前中、神静民報のスタッフが、良識の葬儀の意見広告の案を持ってきました。

もう掲載しないことにしていたのですが、これなら意味があるという出来映えだったので、掲載を了承しました。

最終原稿は、イヨダの佐々木氏にも手伝ってもらって仕上げます。

****************************

その佐々木氏が、私の終活ノートを作りに来てくれました。

住職なので、従来通りならば、密葬・本葬形式になりますが、そうではなく、一檀徒として、他寺の住職を一切呼ばないごく普通のスタイルを依頼しました。

葬儀費用は、会葬者の数によって変わりますが、その予想は佐々木氏に任せるとして、檀徒には維持会を通じて全員に知らせて、私の葬儀を見本にしてもらいたいと伝えました。

私の聞き取りを終えたので、これを元に近々葬儀見積書が出来上がります。

それが出来たなら、維持会役員会のついでに議題にしてもらいます。

|

|

|

|